遠州綿紬ができるまで

かせ上げKaseage

綿軸の原料となる綿の糸を、一定の長さの糸を巻いて束ねた「かせ」と呼ばれる状態に巻き取ります。きれいに巻けるように手作業で配慮をしながら、たくさんの糸を一気に巻き上げていきます。

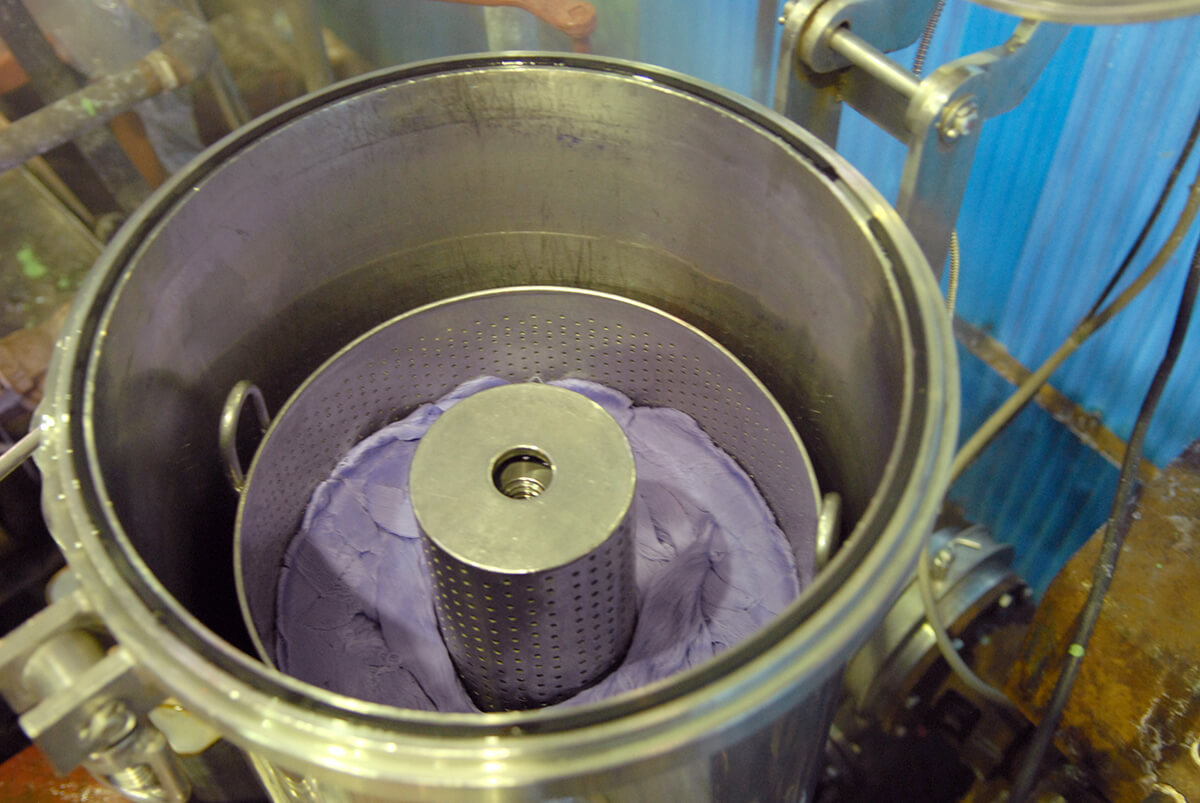

染色Senshoku

糸を漂白(精錬)し、そのあとに指定の色を染色しす。糸を熱湯で洗う事で、植脂分やアクを落とし、糸に色が入りやすくなります。釜の中で、染料を溶かした熱湯をかけ、染めていきます。

糊付けNorizuke

糸の毛羽立ちを抑え、布を織りやすくするために、糊(のり)を糸に染み込ませます。織りの摩擦で糸が切れないようにする工程です。糊が温かいうちに糸量の割合を見てそれぞれつけ込み、均一に糊をよく馴染ませたあと、バタバタと少し仰ぎ整えます。

管巻きKudamaki

糸の束を、再び糸巻きへと仕上げます。染め、糊付けが終わった「かせ糸」を巻き取り、「いもくだ」という状態にします。糸が絡まないよう、切れないように、目を光らせて糸を巻き取ります。

整経Seikei

たて糸を並べて、縞の模様になるように整えます。本数や色合いなど縞柄にはいくつもの組み合わせがあり、配列の順序によって縞柄が決まります。

経通しHetoshi

整えた縞柄が崩れないように1本1本並べた順に、「おさ」と呼ばれる櫛状の穴の中に糸を通していきます。「おさ通し」が終わると、一斉に糸を巻き上げます。

機織りHataori

たて糸を「機(はた)」にのせ、織り上げていきます。よこ糸に何色を使うかによって、仕上がりの色合いが変わってきます。1つの織機で、1日に約1.5 ~2 反と、ゆっくりと織り上げていきます。

浜松市北区三ヶ日町にある「初生衣神社(うぶぎぬじんじゃ)」には、七夕で有名な織姫さまが、まつられています。現在から約850年ほど前(平安時代末期)から、神に捧げる衣服として絹を織り、伊勢の皇大神宮(こうたいじんぐう)に毎年奉献を続けていました。「御衣(おんぞ)」と呼ばれる絹織物の紬を織っていたのが“織姫さま”と言い伝えられています。

その後、絹から綿に変わり、遠州地方は一大綿織物の産地として発展していきました。織姫さまのゆかりある土地で、浜松の伝統織物「遠州綿紬」を受け継いでいるのが、ぬくもり工房なのです。

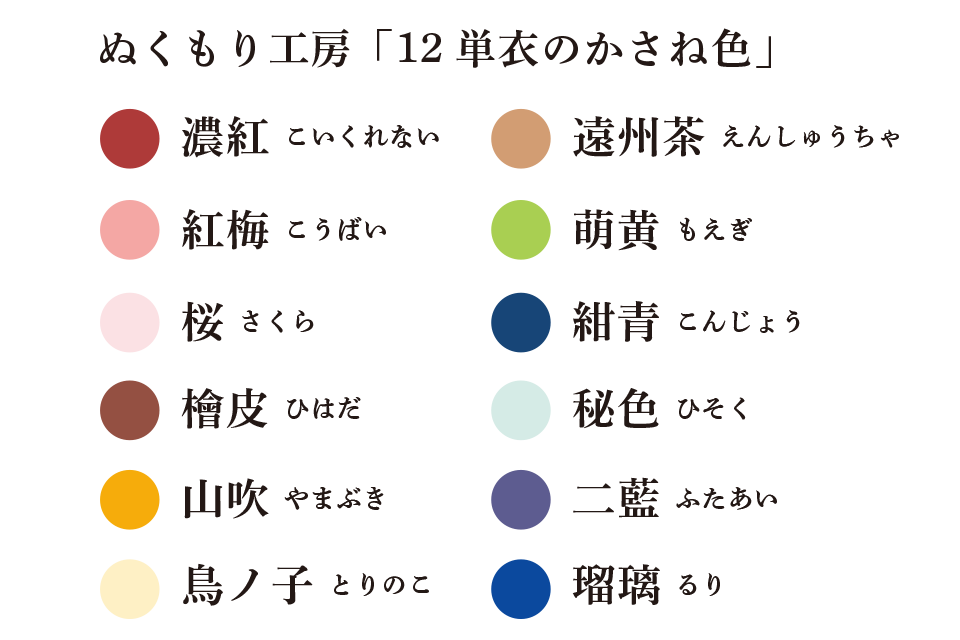

ロゴマークは「初生衣神社(うぶぎぬじんじゃ)」の鳥居をモチーフに、「十二単衣(じゅうにひとえ)のかさね色」に用いられる12色の和の伝統色を使用。遠州綿紬の特徴でもある「縞柄」の彩りをつくりました。

遠州の織物についてもっと詳しく知る

遠州地域では、遠州綿紬のほかにもさまざまな織物を生産しています。冊子「遠州さんち」では、そんな遠州の織物産業について詳しく紹介しています。

※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。